terça-feira, fevereiro 10, 2026

Alice do Mónaco nasceu há 168 anos...

Postado por Fernando Martins às 16:08 0 comentários

Marcadores: Açores, Alberto I, Alice Heine, Banco Princesa Alice, Mónaco

quinta-feira, fevereiro 05, 2026

Alexander Thomas Emeric Vidal, cartógrafo e naturalista, morreu há 163 anos

Biografia

Levantamento hidrográfico dos Açores

Postado por Fernando Martins às 16:30 0 comentários

Marcadores: Açores, Alexander Thomas Emeric Vidal, Azorina vidalii, cartografia, endémicas, vidália

domingo, fevereiro 01, 2026

Há 208 anos houve uma erupção no Pico...

Os Mistérios de Santa Luzia são uma localidade da Freguesia de Santa Luzia, Concelho de São Roque do Pico, ilha do Pico, arquipélago dos Açores.

Na origem desta local estiveram duas erupções vulcânicas, uma ocorrida no século XVI e uma outra nos princípios do século XVIII, mais precisamente em 1718. Esta última erupção teve grande violência, tendo procedido à expulsão de grandes quantidades de lava, cujas escoadas de lava, em alguns casos, chegaram a percorrer distâncias de nove quilómetros até atingirem o mar entre o Porto do Cachorro e o Lajido.

Estes campos de lava negra, tem sido ao longo dos séculos locais de cultivo de vinha, de cujos vinhos de elevadas qualidades se destaca o Verdelho.

in Wikipédia

Postado por Fernando Martins às 02:08 0 comentários

Marcadores: Açores, Pico, vulcanismo

quarta-feira, janeiro 28, 2026

António Feliciano de Castilho nasceu há 226 anos

(Cantilena)

Já tenho treze anos,

que os fiz por Janeiro:

Madrinha, casai-me

com Pedro Gaiteiro.

Já sou mulherzinha,

já trago sombreiro,

já bailo ao Domingo

com as mais no terreiro.

Já não sou Anita,

como era primeiro;

sou a Senhora Ana,

que mora no outeiro.

Nos serões já canto,

nas feiras já feiro,

já não me dá beijos

qualquer passageiro.

Quando levo as patas,

e as deito ao ribeiro,

olho tudo à roda,

de cima do outeiro.

E só se não vejo

ninguém pelo arneiro,

me banho co’as patas

Ao pé do salgueiro.

Miro-me nas águas,

rostinho trigueiro,

que mata de amores

a muito vaqueiro.

Miro-me, olhos pretos

e um riso fagueiro,

que diz a cantiga

que são cativeiro.

Em tudo, madrinha,

já por derradeiro

me vejo mui outra

da que era primeiro.

O meu gibão largo,

de arminho e cordeiro,

já o dei à neta

do Brás cabaneiro,

dizendo-lhe: «Toma

gibão, domingueiro,

de ilhoses de prata,

de arminho e cordeiro.

A mim já me aperta,

e a ti te é laceiro;

tu brincas co’as outras

e eu danço em terreiro».

Já sou mulherzinha,

já trago sombreiro,

já tenho treze anos,

que os fiz por Janeiro.

Já não sou Anita,

sou a Ana do outeiro;

Madrinha, casai-me

com Pedro Gaiteiro.

Não quero o sargento,

que é muito guerreiro,

de barbas mui feras

e olhar sobranceiro.

O mineiro é velho,

não quero o mineiro:

Mais valem treze anos

que todo o dinheiro.

Tão-pouco me agrado

do pobre moleiro,

que vive na azenha

como um prisioneiro.

Marido pretendo

de humor galhofeiro,

que viva por festas,

que brilhe em terreiro.

Que em ele assomando

co’o tamborileiro,

logo se alvorote

o lugar inteiro.

Que todos acorram

por vê-lo primeiro,

e todas perguntem

se ainda é solteiro.

E eu sempre com ele,

romeira e romeiro,

vivendo de bodas,

bailando ao pandeiro.

Ai, vida de gostos!

Ai, céu verdadeiro!

Ai, Páscoa florida,

que dura ano inteiro!

Da parte, madrinha,

de Deus vos requeiro:

Casai-me hoje mesmo

com Pedro Gaiteiro.

António Feliciano de Castilho

Postado por Fernando Martins às 02:26 0 comentários

Marcadores: Açores, António Feliciano de Castilho, Bom-Senso e Bom-Gosto, cegos, Methodo Portuguez, pedagogia, poesia, Questão Coimbrã, ultrarromantismo, Universidade de Coimbra

quinta-feira, janeiro 22, 2026

Steve Perry celebra hoje 77 anos

Steve Perry (nascido Stephen Ray Perry em 22 de janeiro de 1949) é um vocalista e escritor de músicas norte-americano. Perry nasceu em Hanford, Califórnia, e é mais conhecido por ter sido o vocalista da banda Journey de 1977 até 1987 e também de 1995 até 1998.

Postado por Fernando Martins às 07:07 0 comentários

Marcadores: Açores, anos 80, Don’t Stop Believin’, Journey, Pico, Steve Perry, USA

quinta-feira, janeiro 01, 2026

Um terramoto nos Açores, há quarenta e seis anos, matou 71 pessoas...

O sismo da Terceira de 1980, também referido como terramoto de 1980 nos Açores, foi uma catástrofe natural, um sismo de grande intensidade, ocorrido a 1 de janeiro de 1980 no Grupo Central do arquipélago dos Açores.

Postado por Fernando Martins às 00:46 0 comentários

Marcadores: 1 de Janeiro de 1980, Açores, Angra do Heroísmo, São Jorge, sismo, sismo da Terceira de 1980, sismologia, Terceira, terramoto de 1980

sexta-feira, dezembro 26, 2025

José Pracana morreu há nove anos...

José Pracana nasceu em Ponta Delgada, S. Miguel, Açores, a 18 de março de 1946.

A partir de 2007 realizou no Museu do Fado um ciclo consagrado às memórias do Fado e da Guitarra Portuguesa onde presta homenagem ao tributo artístico de Armando Augusto Freire, Alfredo Marceneiro, José António Sabrosa e Carlos Ramos. Foi co-autor do programa da RTP “Trovas Antigas, Saudade Louca”.

José Pracana faleceu em 26 de dezembro de 2016. Em 2019 o Museu do Fado inaugurou uma exposição temporária sobre José Pracana, celebrando a vida e obra de uma das mais multifacetadas personalidades da história do Fado.

Postado por Fernando Martins às 00:09 0 comentários

Marcadores: Açores, Fado, Guitarra Portuguesa, José Pracana, Lenda das rosas, músico

sexta-feira, dezembro 19, 2025

Hoje é dia de recordar Nemésio...

Arrependo-me de a Meter num Romance

Asa de fogo para te levar:

Assim, pois, se houver lama que te lance

Ao corpo quente algum, hei-de chorar.

Deus fez o poeta por que não descanse

No golfo do destino e amores no mar:

Vem um, de onda, cobri-la — e ela que dance!

Vem outro — e faz menção de me enfeitar.

Os outros a conspurcam, mas é minha!

Chicoteá-la vou com a própria espinha,

Estreitam-me de amor seus braços mornos,

Transformo seus gemidos em meus uivos

E torno anéis dos seus cabelos ruivos

Na raspa canelada dos meus cornos.

in Caderno de Caligraphia e outros Poemas a Marga (2003) - Vitorino Nemésio

Postado por Pedro Luna às 12:40 0 comentários

Marcadores: Açores, literatura, poesia, Se bem me lembro, televisão, Terceira, Vitorino Nemésio

Vitorino Nemésio nasceu há 124 anos...

O Futuro Perfeito

A neta explora-me os dentes.

Penteia-me como quem carda.

Terra da sua experiência,

Meu rosto diverte-a, parda

Imagem dada à inocência.

Finjo que lhe como os dedos,

Fura-me os olhos cansados,

Íntima aos meus próprios medos

Deixa-mos sossegados.

E tira, tira puxando

Coisas de mim, divertida.

Assim me vai transformando

Em tempo de sua vida.

Vitorino Nemésio

Postado por Fernando Martins às 01:24 0 comentários

Marcadores: Açores, literatura, poesia, Vitorino Nemésio

quinta-feira, dezembro 11, 2025

Há 26 anos um avião da SATA caiu - matando as trinta e cinco pessoas que nele iam...

NOTA: pouco tempo antes do acidente, voei, num voo da SATA que fez este percurso, com alunos do curso de Engenharia da Energia e Ambiente do ISLA de Leiria. Conhecemos inclusive, na Horta, no DOP (Departamento de Oceanografia e Pescas) um professor da Universidade dos Açores que foi vítima mortal deste acidente. E estive nas proximidades do local da queda este ano, numa formação de professores que dei nos Açores....

sexta-feira, dezembro 05, 2025

Raul Brandão morreu há 95 anos...

Filho de José Germano Brandão, negociante, e de Laurinda Laurentina Ferreira de Almeida Brandão, Raul Germano Brandão nasceu a 12 de março de 1867, na Foz do Douro, localidade onde passou a sua adolescência e mocidade. Sendo descendente de pescadores, o mar foi tema recorrente da sua obra.

Depois de uma passagem, menos feliz, por um colégio do Porto, Raul Brandão gravita para o grupo dos nefelibatas, sendo sob o seu signo que desperta para o mundo das letras e publica as suas primeiras obras. Em 1891, terminado o curso secundário e depois de breve passagem, como ouvinte, pelo Curso Superior de Letras, matricula-se na Escola do Exército. Com esse ingresso, ao que parece a contragosto, inicia uma carreira militar caracterizada por longas permanências no Ministério da Guerra, envolvido na máquina burocrática militar. Nas suas próprias palavras: "no tempo em que fui tropa vivi sempre enrascado." Paralelamente, mantém uma carreira de jornalista e vai publicando extensa obra literária. Encontra-se colaboração da sua autoria no semanário O Micróbio (1894-1895) e nas revistas Brasil-Portugal (1899-1914), Revista nova (1901-1902), Serões (1901-1911) e Homens Livres (1923).

Em 1896, foi colocado no Regimento de Infantaria 20, em Guimarães, onde conhece Maria Angelina de Araújo Abreu, com quem se casa, a 11 de março de 1897. Inicia, então, a construção de uma casa, a "Casa do Alto", na freguesia de Nespereira, nos arredores daquela cidade. Aí se fixará em definitivo, embora com prolongadas estadas em Lisboa e noutras cidades. Reformado, no posto de capitão, em 1912, inicia a fase mais fecunda da sua produção literária.

Raul Brandão visitou os Açores no verão de 1924, numa viagem feita a título pessoal, mas que coincidiu, em parte, com a "Visita dos Intelectuais", então organizada sob a égide dos autonomistas, particularmente de José Bruno Carreiro e do seu jornal, o «Correio dos Açores». Dessa viagem, que durou cerca de dois meses (mais demorada, portanto, que a dos intelectuais convidados por Bruno Carreiro), resultou a publicação da obras As ilhas desconhecidas - Notas e paisagens (Lisboa, 1927), uma das obras que mais influíram na formação da imagem interna e externa dos Açores. Basta dizer que é em As ilhas desconhecidas que se inspira o conhecido código de cores das ilhas açorianas: Terceira, ilha lilás; Pico, ilha negra; S. Miguel, ilha verde...

Faleceu, de aneurisma, na Rua de São Domingos à Lapa, número 44, 1º, a 5 de dezembro de 1930, aos 63 anos de idade, após sofrer síncope cardíaca, no dia anterior. Foi sepultado no Cemitério dos Prazeres, e, em 1934, trasladado para o Cemitério de Guimarães, onde repousa até hoje.

Deixou uma extensa obra literária e jornalística que muito influenciou a literatura em língua portuguesa com o seu lirismo e profundidade filosófica, marcando o seu comprometimento ético e social, numa linguagem forte de contrastes, contradições e ruturas que prefiguram a modernidade do século XX. "Húmus" é sua obra maior, inovando na narrativa sem enredo nem personagens, a que chamaram anti-romance. Eduardo Lourenço considera que “o único personagem das quase-ficções de Raul Brandão é a própria ficção que agoniza ou indefinidamente clama a impossibilidade da ficção”, cita Luci Ruas, a que acrescenta que no seu grito simultaneamente individual e coletivo, este autor coincide com Freud e Nietzsche e antecipa o movimento do Orpheu.Postado por Fernando Martins às 09:50 0 comentários

Marcadores: Açores, Húmus, literatura, Raul Brandão

terça-feira, dezembro 02, 2025

Música de luso-descendente aniversariante de hoje...

Postado por Pedro Luna às 04:07 0 comentários

Marcadores: Açores, Canadá, dance pop, folk, hip hop, música, Nelly Furtado, pop, rythm and blues contemporâneo, Try

Nelly Furtado faz hoje quarenta e sete anos

Nelly Kim Furtado (Victoria, 2 de dezembro de 1978) é uma cantora, compositora e atriz luso-canadiana, filha de emigrantes portugueses, mais propriamente da freguesia de Ponta Garça, em São Miguel, nos Açores.

Postado por Fernando Martins às 00:47 0 comentários

Marcadores: Açores, Canadá, dance pop, folk, hip hop, I'm Like A Bird, música, Nelly Furtado, pop, rythm and blues contemporâneo

domingo, novembro 23, 2025

Está a agravar-se a crise sismo-vulcânica na Terceira, no vulcão de Santa Bárbara...

Desde finais de junho de 2022 que o Vulcão de Santa Bárbara, na ilha Terceira, se encontra com índices de atividade sismovulcânica (sismicidade e deformação) acima dos níveis de referência, em resultado de um processo de intrusão magmática em profundidade.

Embora de baixa magnitude, a sismicidade encontra-se francamente acima dos níveis de referência, em particular no Vulcão de Santa Bárbara e no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira, apresentando uma tendência crescente relativamente ao observado nos primeiros meses deste ano.

Face ao exposto, o Gabinete de Crise decidiu elevar o nível de Alerta para V3 no Vulcão de Santa Bárbara.

A situação de instabilidade mantém-se, estando a atividade sismovulcânica francamente acima do normal, pelo que se recomenda que sejam seguidas as medidas preventivas indicadas pelas autoridades de proteção civil.

Histórico de Alertas

2025.11.04 - Subida para V3

2024.12.04 - Descida para V2

2024.06.26 - Subida para V3

2022.07.30 - Subida para V2

in CIVISA

NOTA: para quem quer saber como é a Escala de Alertas Vulcânicos, aqui fica o LINK. Para perceberem melhor o que se está a passar nesta ilha, basta dizer que houve, entre ontem e hoje, um sismo de grau IV e outro de grau V (escala de Mercalli Modificada):

Fonte: Sismos CIVISA

Postado por Fernando Martins às 17:18 0 comentários

Marcadores: Açores, CIVISA, crise sismo-vulcânica, erupção, Terceira, vulcão de Santa Bárbara

domingo, novembro 16, 2025

O biólogo marinho Luiz Saldanha morreu há vinte e oito anos...

in Wikipédia

Postado por Fernando Martins às 00:28 0 comentários

Marcadores: Açores, Biologia Marinha, fontes hidrotermais, Luiz Saldanha, Monte Saldanha, Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, Parque Natural da Arrábida

sexta-feira, novembro 14, 2025

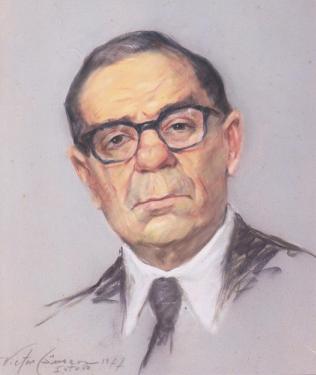

O vulcanólogo Victor Hugo Forjaz celebra hoje 85 anos...!

Victor Hugo Lecoq de Lacerda Forjaz, nascido na Horta, Açores, a 14 de novembro de 1940, filho de António Macedo Lacerda Forjaz. Geólogo, vulcanólogo e professor-associado do Departamento de Geociências da Universidade dos Açores (DG/UAç). É um defensor da livre difusão do conhecimento científico.

Estudou da Escola Manuel de Arriaga, tendo completado os estudos liceais na Escola Secundária Antero de Quental, em Ponta Delgada. Teve a oportunidade de acompanhar, entusiasticamente, todas as fases da erupção do Vulcão dos Capelinhos (1957-58) e os trabalhos desenvolvidos por conceituados cientistas - H. Tazieff, Eng.º Frederico Machado e R. Fisher. Em 1968, é licenciado em Ciências Geológicas pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Trabalhou como geólogo ligado à empresa Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, SA.

Tornou-se assistente da Universidade de Lisboa (após 1972) e Professor-auxiliar convidado da Universidade dos Açores (após 1981). Em 1976, fixou-se na Ilha de São Miguel, onde instalou em seis meses, laboratórios de investigação científica. Frequentou vários cursos de especialização, nomeadamente em Geotermia (recursos, sondagens e turbinas) e em Riscos Geológicos e Hidrogeológicos, este último, em 1984, no USGS – United States Geological Survey (Denver). Doutorado em Vulcanologia de Engenharia, pela Universidade dos Açores, em 1995. Tirou ainda a especialidade em Riscos Geológicos e em Ciências Geotérmicas. Desde 1998, é Professor-associado da Universidade dos Açores.

Foi diretor do Programa Geotérmico dos Açores. Diretor do Projeto Geotérmico do Vulcão do Fogo da Universidade dos Açores e Coordenador do Projeto Furnas - Vulcão Laboratório Europeu. Foi responsável pela criação do Projeto de Sistema de Vigilância Sismo-vulcânica dos Açores (SVISA). É presidente do Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores (OVGA).

É co-fundador da Sociedade Internacional de Planetologia e fundador do Instituto de Geociências dos Açores. Em 1985, foi co-Fundador do Centro de Vulcanologia do INIC (Instituto Nacional de Investigação Científica). É co-representante nacional na Rede Europeia de Vulcanologia (ESF - European Science Foundation).

Como bolseiro e congressista, ao longo dos anos, efetuou missões cientificas aos vulcões na Europa continental, Islândia, América do Norte, América Central continental, Antilhas, Hawai, Indonésia, Filipinas, Japão, ... Foi investigador apaixonado das erupções submarinas na Ponta dos Capelinhos, na Ilha do Faial, e na Serreta, na Ilha Terceira. Participa no Projeto de Iniciativa Comunitária InterReg IIIB «VULCMAC- Vulcanismo da Macaronésia». É ainda correspondente da Academia de Ciências de Lisboa desde 24 de novembro de 2005 e membro da Academia da Marinha.

Postado por Fernando Martins às 08:50 0 comentários

Marcadores: Açores, Capelinhos, Doutor Vitor Hugo Forjaz, Faial, geotermia, Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, OVGA, Serreta, SIVISA, Universidade dos Açores

domingo, novembro 09, 2025

Hoje é dia de recordar a poesia de Cecília Meireles...

Fio

No fio da respiração,

rola a minha vida monótona,

rola o peso do meu coração.

Tu não vês o jogo perdendo-se

como as palavras de uma canção.

Passas longe, entre nuvens rápidas,

com tantas estrelas na mão...

— Para que serve o fio trêmulo

em que rola o meu coração?

Cecília Meireles

Postado por Pedro Luna às 11:11 0 comentários

Marcadores: Açores, Brasil, Cecília Meireles, literatura infantil, modernismo, poesia, Português, Simbolismo

A poetisa Cecília Meireles morreu há 61 anos...

Ou se tem chuva e não se tem sol,

ou se tem sol e não se tem chuva!

Ou se calça a luva e não se põe o anel,

ou se põe o anel e não se calça a luva!

Quem sobe nos ares não fica no chão ,

Quem fica no chão não sobe nos ares.

É uma grande pena que não se possa

estar ao mesmo tempo em dois lugares!

Ou guardo dinheiro e não compro o doce,

ou compro o doce e não guardo o dinheiro.

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...

e vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco, não sei se estudo,

se saio correndo ou fico tranquilo.

Mas não consegui entender ainda

qual é melhor: se é isto ou aquilo.

Cecília Meireles

Postado por Fernando Martins às 06:10 0 comentários

Marcadores: Açores, Brasil, Cecília Meireles, literatura infantil, modernismo, poesia, Português, Simbolismo

Hoje é dia de recordar uma Poetisa...

Tão velho estou como árvore no inverno,

vulcão sufocado, pássaro sonolento.

Tão velho estou, de pálpebras baixas,

acostumado apenas ao som das músicas,

à forma das letras.

Fere-me a luz das lâmpadas, o grito frenético

dos provisórios dias do mundo:

Mas há um sol eterno, eterno e brando

e uma voz que não me canso, muito longe, de ouvir.

Desculpai-me esta face, que se fez resignada:

já não é a minha, mas a do tempo,

com seus muitos episódios.

Desculpai-me não ser bem eu:

mas um fantasma de tudo.

Recebereis em mim muitos mil anos, é certo,

com suas sombras, porém, suas intermináveis sombras.

Desculpai-me viver ainda:

que os destroços, mesmo os da maior glória,

são na verdade só destroços, destroços.

in Poemas (1958) - Cecília Meireles

Postado por Pedro Luna às 00:06 0 comentários

Marcadores: Açores, Brasil, Cecília Meireles, literatura infantil, modernismo, poesia, Português, Simbolismo

sexta-feira, novembro 07, 2025

Hintze Ribeiro nasceu há 176 anos...

Caricatura de Hintze Ribeiro datada de 1902, na altura da sua segunda chefia do governo, da autoria de Rafael Bordalo Pinheiro

Postado por Fernando Martins às 17:06 0 comentários

Marcadores: Açores, autonomia, D. Carlos I, Hintze Ribeiro, Monarquia Constitucional, primeiro-ministro