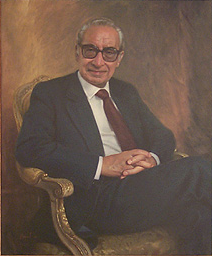

António de Almeida Santos (Seia, Cabeça, 15 de fevereiro de 1926 – Oeiras e São Julião da Barra, Oeiras, 18 de janeiro de 2016) foi um advogado e político português.

Biografia

Filho de António Santos e de sua mulher Guiomar de Almeida Abreu, passou a infância em Vide, terra natural do pai. Aos 18 anos, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Direito, em 1950.

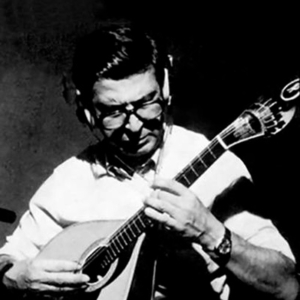

Elemento da Tuna Académica, foi intérprete do canto e da guitarra de Coimbra, devendo-se-lhe umas conhecidas Variações em ré menor, bem como a gravação de vários temas tradicionais, como Nossas mágoas são o fruto ou Balada do entardecer, que registou em EP 45 RPM.

Estabeleceu-se como advogado em Lourenço Marques (atual Maputo) em 1953, onde viveu durante mais de 20 anos. Nesta província ultramarina, foi um dos mais importantes defensores dos presos políticos, juntando-se também à defesa da autodeterminação a partir do contacto com o ativista nacionalista Filipe Mussongui Tembe Júnior, mais conhecido por Filipana.

Pertenceu ainda ao Grupo dos Democratas de Moçambique e foi candidato, por duas vezes, às eleições para a Assembleia Nacional, em listas da Oposição Democrática. Viu, em ambos os casos, anulada a sua candidatura por ato da Administração Colonial.

Regressou a Portugal após a Revolução de 25 de Abril de 1974, a convite do então Presidente da República, António de Spínola. Iniciou então uma proeminente carreira política — foi Ministro da Coordenação Interterritorial dos I, II, III e IV Governos Provisórios e Ministro da Comunicação Social do VI Governo Provisório; Ministro da Justiça, no I Governo Constitucional, altura em que aderiu ao Partido Socialista (PS); foi Ministro-Adjunto do Primeiro-Ministro, no II Governo Constitucional; desempenhou um papel determinante na revisão constitucional de 1982, que erradicou o Conselho da Revolução; foi Ministro de Estado e dos Assuntos Parlamentares, no Governo do Bloco Central, de 1983 a 1985; cabeça-de-lista às eleições legislativas de 1985, pelo PS, tendo sido derrotado por Aníbal Cavaco Silva; participou, de novo, na revisão constitucional de 1988; foi membro do Secretariado Nacional do PS, a partir de 1990; presidente da Assembleia da República e membro do Conselho de Estado, de 1985 a 2002. Foi Presidente do Partido Socialista de 1992 a 2011 e Presidente Honorário do partido de 2011 até à data da sua morte.

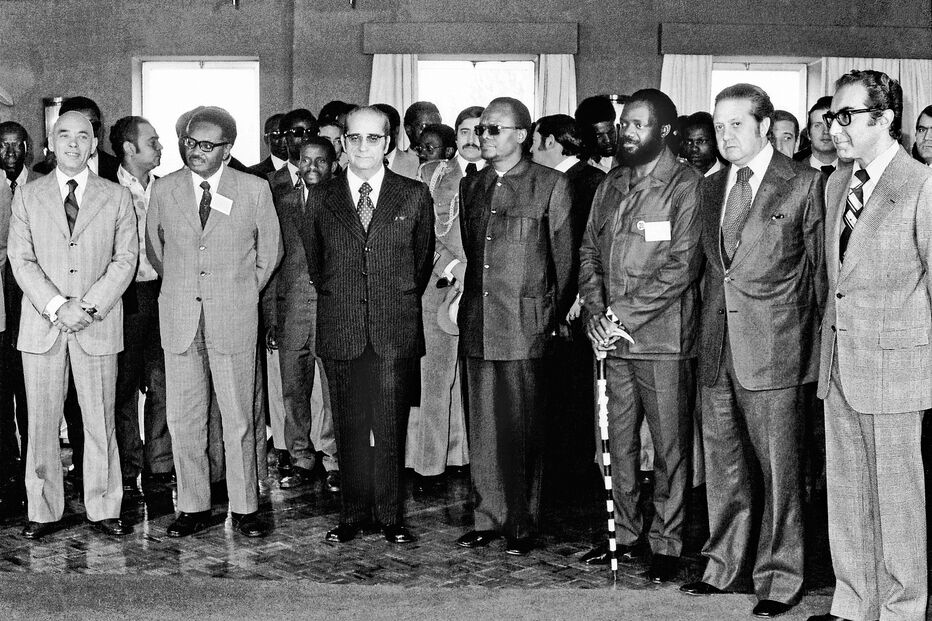

É autor de mais de uma dezena de livros, incluindo ensaios jurídicos. Em 2006, publicou Quase Memórias, uma autobiografia em dois volumes, grande parte da qual dedicada ao processo de descolonização entre 1974 e 1975. Neste livro, avança uma explicação para a mudança de atitude de Samora Machel (que conheceu de perto) em relação aos portugueses. Com efeito, é quase consensualmente admitido que uma das principais razões do colapso da economia moçambicana após a independência foi a partida precipitada da maioria dos cerca de 200 000 portugueses residentes em Moçambique até ao 25 de Abril de 1974, e que esse êxodo terá sido provocado por uma mudança brusca de atitude por parte de Samora Machel. O governo de transição que iria dirigir Moçambique entre o acordo de cessar-fogo (assinado a 7 de setembro de 1974 em Lusaca pelo governo provisório português e pela Frelimo) e a independência (prevista para 25 de junho do ano seguinte) tinha-se mostrado bastante conciliador. O primeiro-ministro, Joaquim Chissano (que se tornaria presidente da República depois da morte de Machel, doze anos mais tarde), conseguiu convencer a maior parte dos brancos de que somente os que tivessem graves responsabilidades nas páginas mais sombrias da época colonial poderiam recear o governo da Frelimo. Ora, um mês antes da independência, ou seja, em meados de maio de 1975, Samora Machel entrou em Moçambique pela fronteira norte, vindo da Tanzânia, e encetou um périplo com destino à capital, situada no extremo sul, aonde deveria chegar na véspera da independência. Ao longo dessa viagem, inflamava literalmente as massas com os seus discursos, nos quais não cessava de repisar os aspetos mais odiosos e humilhantes do colonialismo (na perspetiva dos colonizados). O mal-estar instalou-se progressivamente entre a comunidade portuguesa, numerosos membros da qual decidiram ir refazer a vida noutras paragens.

Almeida Santos dá a seguinte explicação para esta aparentemente inusitada hostilidade: o presidente da Frelimo teria sido muito afetado por dois episódios de violência, o primeiro dos quais causado por um levantamento na capital, com tomada das instalações do Rádio Clube de Moçambique, na sequência da assinatura do acordo de Lusaca de 7 de setembro de 1974, que previa a concessão exclusiva do poder ao movimento nacionalista: este levantamento foi dirigido pela FICO (Frente Integracionista de Continuidade Ocidental), um movimento maioritariamente branco ao qual se tinham aliado dissidentes da Frelimo e outros membros da comunidade negra que não viam com bons olhos a instauração de um regime de partido único em nome da Frelimo. Como represália, eclodiram então motins sangrentos nos bairros negros da cidade e, durante vários dias, milhares de habitantes, sobretudo portugueses, foram barbaramente massacrados por apoiantes da Frelimo. O segundo episódio de violência ocorreu poucas semanas mais tarde, a 21 de outubro de 1974, na sequência de uma querela entre comandos portugueses e guerrilheiros da Frelimo, provocando também motins sangrentos nos bairros de maioria negra, com o assassinato de dezenas de brancos. Segundo Almeida Santos, Machel ter-se-ia possivelmente convencido de que a presença de uma numerosa comunidade portuguesa em Moçambique constituiria sempre uma fonte de instabilidade e uma ameaça potencial contra o poder da Frelimo. A isso ter-se-iam juntado as pressões da União Soviética, para com quem a Frelimo tinha contraído uma pesada dívida, sobretudo política, e que teria interesse em se desembaraçar dos portugueses a fim de melhor exercer a sua influência a todos os níveis.

Ora, se os episódios de violência tinham ocorrido no início do período de transição (o primeiro eclodira mesmo antes da entrada em funções do governo presidido por Joaquim Chissano), a Frelimo teria, portanto, tomado a decisão de expulsar os portugueses no próprio momento em que o primeiro-ministro Chissano, por ela nomeado, parecia encorajá-los a ficarem.

No livro Que Nova Ordem Mundial?, de 2009, defendeu convictamente a nova ordem mundial e a globalização e propôs soluções que envolvem a globalização da política, não só do comércio.

Em maio de 2007, defendeu a Ota como localização preferencial do novo aeroporto de Lisboa, argumentando que se o mesmo fosse construído na margem sul do Tejo, terroristas poderiam dinamitar as diversas pontes sobre o Tejo, cortando o acesso ao Aeroporto. Foi bastante criticado na altura.

Em maio de 2011, defendeu que José Sócrates deveria demitir-se no caso de perder as eleições.

Foi Presidente da Assembleia Geral da GEO Capital - Investimentos estratégicos S.A., com sede em Macau, cujos acionistas de referência são Jorge Ferro Ribeiro, Stanley Ho e Ambrose So.

A 25 de abril de 2004, foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, a 6 de junho de 2008, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo e a 8 de março de 2017 com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, a título póstumo.

Foi também membro da Maçonaria Portuguesa, com o grau máximo, o Grau 33 do Grande Oriente Lusitano.

Morte

Faleceu a 18 de janeiro de 2016, pouco antes da meia-noite, aos 89 anos de idade, na sua casa de Oeiras, após uma indisposição sentida a seguir ao jantar, à qual não resistiu. A sua morte ocorreu pouco depois de ter manifestado apoio à candidatura de Maria de Belém Roseira nas eleições presidenciais de 2016; já se encontrava afetado com uma gripe durante esta campanha.

in Wikipédia

_-_J%C3%BAlio_Pomar.png)