quinta-feira, dezembro 28, 2023

Mouzinho de Albuquerque capturou Gungunhana, em Chaimite, há 128 anos

Postado por

Fernando Martins

às

01:28

0

bocas

![]()

Marcadores: Chaimite, Gungunhana, Moçambique, Mouzinho de Albuquerque

sábado, dezembro 16, 2023

Mariza comemora hoje cinquenta anos...!

in Wikipédia

Postado por

Fernando Martins

às

00:50

0

bocas

![]()

Marcadores: Fado, Gente Da Minha Terra ao vivo, Mariza, Moçambique, música, Portugal, world music

domingo, novembro 12, 2023

Mouzinho de Albuquerque nasceu há 168 anos

Postado por

Fernando Martins

às

16:08

0

bocas

![]()

Marcadores: cavalaria, Chaimite, D. Carlos I, Gungunhana, Moçambique, Monarquia Constitucional, Mouzinho de Albuquerque

sexta-feira, novembro 10, 2023

Kalashnikov, o criador da AK-47, nasceu há 104 anos

Postado por

Fernando Martins

às

10:40

0

bocas

![]()

Marcadores: AK-47, armas, guerrilha, Kalashnikov, Moçambique, Rússia, URSS

sexta-feira, novembro 03, 2023

Hoje é dia de ouvir o rei da marrabenta...!

Postado por

Pedro Luna

às

03:06

0

bocas

![]()

Marcadores: África do Sul, Fany Mpfumo, marrabenta, Moçambique, música, Nita Kukhoma Hi Kwini

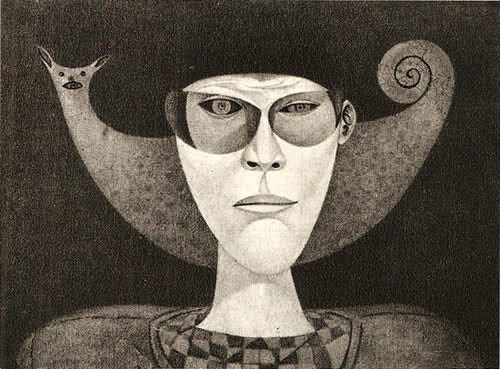

Fany Mpfumo morreu há trinta e seis anos...

António Mariva Mpfumo (Lourenço Marques, 18 de outubro de 1928 - Maputo, 3 de novembro de 1987), popularmente mais conhecido como Fany Mpfumo, foi um músico moçambicano, considerado o "rei" da marrabenta.

Pfumo começou a cantar aos 7 anos de idade e, em 1947, com apenas 18 anos, deixou Lourenço Marques, atual Maputo, com destino à África do Sul, onde mercê do seu talento cedo granjeou simpatia e projeção no mundo da música.

Estilo da marca registada de Pfumo é caracterizada pela mistura de ritmos marrabenta com elementos de jazz, bem como influências da música sul-africana kwela. Em Joanesburgo, Pfumo teve a oportunidade de gravar com HMV, alcançar a fama internacional com canções como Loko ni kumbuka Jorgina ("When I Remember Jorgina"); este, em particular, continua a ser uma das músicas mais conhecidas de marrabenta e pop moçambicano. Ele iniciou uma série de bandas durante os anos 50 e 60, mas também gravou vários singles a solo.

in Wikipédia

Postado por

Fernando Martins

às

00:36

0

bocas

![]()

Marcadores: África do Sul, Fany Mpfumo, Georgina, Loko ni kumbuka Jorgina, marrabenta, Moçambique, música

quinta-feira, outubro 19, 2023

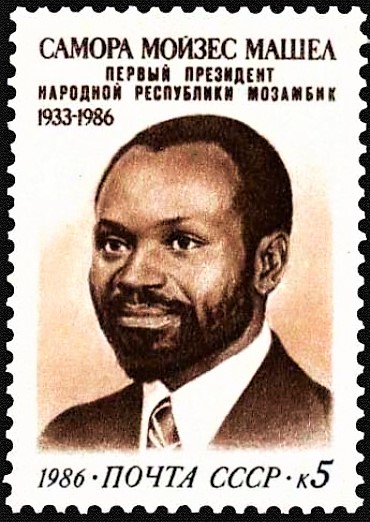

Samora Machel morreu (ou foi assasssinado) há 37 anos...

Postado por

Fernando Martins

às

00:37

0

bocas

![]()

Marcadores: acidente, África do Sul, aviação, comunistas, FRELIMO, Guerra Colonial, Moçambique, Presidente da República, RENAMO, Samora Machel

sábado, outubro 14, 2023

Poesia adequada à data...

Como os outros

Como os outros discípulo da noite

frente ao seu quadro negro que é

exterior à música dispo o reflexo

sou um e baço

dou-me as mãos na estreita

passagem dos dias

pelo café da cidade adoptiva

os passos discordando

mesmo entre si

As coisas são a sua morada

e há entre mim e mim um escuro limbo

mas é nessa disjunção o istmo da poesia

com suas grutas sinfónicas

no mar.

Sebastião Alba

Postado por

Pedro Luna

às

02:30

0

bocas

![]()

Marcadores: Moçambique, poesia, Sebastião Alba

Sebastião Alba morreu há vinte e três anos...

um anjo erra (o amor confuso)

Um anjo erra

nos teus olhos diurnos

humedecido do véu

(ao fundo, a íris entardece)

seguiu de cor a revoada das pombas

místico

um arroubo ascende a prumo

do plano em que me fitas

cisnes desaguam

do teu olhar em fio

e vogam ao redor, pelo estuário da sala

ao sol-poente

os vitrais das janelas

ardem na catedral assim erguida

colocamos um sonho

em cada nicho

e no círculo formado pelas nossas bocas

subentende-se com verve

a língua.

Sebastião Alba

Postado por

Fernando Martins

às

00:23

0

bocas

![]()

Marcadores: Braga, Moçambique, poesia, Sebastião Alba

quarta-feira, outubro 04, 2023

A Guerra Civil Moçambicana acabou há 31 anos

Postado por

Fernando Martins

às

00:31

0

bocas

![]()

Marcadores: Acordo Geral de Paz, Comunidade de Santo Egídio, FRELIMO, Guerra Civil Moçambicana, Moçambique, RENAMO

sexta-feira, setembro 29, 2023

Samora Machel nasceu há noventa anos...

Postado por

Fernando Martins

às

00:09

0

bocas

![]()

Marcadores: FRELIMO, Guerra Colonial, Moçambique, Samora Machel

segunda-feira, setembro 25, 2023

A guerra começou em Moçambique há 59 anos, diz a FRELIMO...

Postado por

Fernando Martins

às

00:59

0

bocas

![]()

Marcadores: FRELIMO, Guerra Colonial, Moçambique

terça-feira, agosto 22, 2023

Ruy Guerra comemora hoje noventa e dois anos

Ruy Alexandre Guerra Coelho Pereira (Lourenço Marques, atual Maputo, 22 de agosto de 1931) é um realizador de cinema, poeta, dramaturgo e professor nascido em Moçambique, então território português. Vive no Brasil desde 1958.

Cala a boca, Bárbara

Ele sabe dos caminhos

Dessa minha terra

No meu corpo se escondeu

Minhas matas percorreu

Os meus rios

Os meus braços

Ele é o meu guerreiro

Nos colchões de terra

Nas bandeiras, bons lençóis

Nas trincheiras, quantos ais, ai

Cala a boca

Olha o fogo

Cala a boca

Olha a relva

Cala a boca, Bárbara

Cala a boca, Bárbara

Peça Calabar - Chico Buarque e Ruy Guerra

Postado por

Fernando Martins

às

09:20

0

bocas

![]()

Marcadores: Brasil, Cala a boca Bárbara, Chico Buarque, cinema, Moçambique, poesia, Ruy Guerra, teatro

quinta-feira, agosto 10, 2023

Poema adequado à data...

Arde um fulgor extinto

no longe da tarde agoniada.

Não me pesaria tanto

a caminhada se, em lugar do dia,

no seu extremo achasse a noite.

Exacta e concisa é a claridade.

Não mente à luz o que a noite

ilude. Terrível destino

o de quem é nocturno à luz solar.

Não vos ponha em cuidado,

porém, este meu penar:

são palavras e não sangram.

Rui Knopfli

Postado por

Pedro Luna

às

09:10

0

bocas

![]()

Marcadores: Moçambique, poesia, Portugal, Rui Knopfli

Rui Knopfli nasceu há noventa e um anos

Velho Colono

Sentado no banco cinzento

entre as alamedas sombreadas do parque.

Ali sentado só, àquela hora da tardinha,

ele e o tempo. O passado certamente,

que o futuro causa arrepios de inquietação.

Pois se tem o ar de ser já tão curto,

o futuro. Sós, ele e o passado,

os dois ali sentados no banco de cimento.

Há pássaros chilreando no arvoredo,

certamente. E, nas sombras mais densas

e frescas, namorados que se beijam

e se acariciam febrilmente. E crianças

rolando na relva e rindo tontamente.

Em redor há todo o mundo e a vida.

Ali está ele, ele e o passado,

sentados os dois no banco de frio cimento.

Ele a sombra e a névoa do olhar.

Ele, a bronquite e o latejar cansado

das artérias. Em volta os beijos húmidos,

as frescas gargalhadas, tintas de Outono

próximo na folhagem e o tempo.

O tempo que cada qual, a seu modo,

vai aproveitando.

Rui Knopfli

Postado por

Fernando Martins

às

00:09

0

bocas

![]()

Marcadores: Moçambique, poesia, Portugal, Rui Knopfli

domingo, julho 09, 2023

Poesia de aniversariante de hoje...

A mulherinha

A mulherinha estava a pedir pega-me

naquele olhar de corna mansa, e então

fiz das tripas menores um coração

embrulhei-o em luxúria e num béguin

impetuoso e urgente, qual salame

perverso a mugir trinca-me glutão

abalei a voar no avião

rotativo daquele olhar. Eu chame-me

cão gravata se não valeu a pena!

Ó licor da vingança, ó bruta cena!

Tinha, enfim, sob a espora, sob a mão

soba espúrio, soba ex-puro a esposa

grata do chefe, e sob a esposa a musa

ingrata dum tinteiro da nação.

João Pedro Grabato Dias aka António Quadros (pintor)

Postado por

Pedro Luna

às

09:00

0

bocas

![]()

Marcadores: António Quadros (pintor), Moçambique, pintura, poesia

António Quadros (pintor) nasceu há noventa anos...

Auto-retrato

António Augusto de Melo Lucena e Quadros (Viseu, 9 de julho de 1933 - Santiago de Besteiros, 2 de julho de 1994), também referido pelos heterónimos João Pedro Grabato Dias, Frey Ioannes Garabatus e Mutimati Barnabé João, foi um pintor e poeta português. Viveu em Moçambique, entre 1964 e 1984.

Percurso

Diplomou-se em pintura na Escola Superior de Belas-Artes do Porto. Entre 1958 e 1959 esteve em Paris (Ecole des Beax-Arts de Paris), como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, onde fez os cursos de gravura e pintura a fresco.

Participou em diversas exposições coletivas, podendo destacar-se: I Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, 1957); Art Portugais: Peinture et Sculpture du Naturalisme à nos Jours (Paris, 1968). Foi galardoado com o Prémio Marques de Oliveira e o Prémio Armando Basto (S.N.I.).

Parte para Moçambique em 1964. Em 1968 revela-se como poeta ao obter um prémio para "40 Sonetos de Amor e Circunstância e Uma Canção Desesperada" assinado por João Pedro Grabato Dias, negando durante vários anos ser o seu autor.

Nesse período colaborou com grupos de teatro em Lourenço Marques, como o TALM (Teatro Amador de Lourenço Marques), em que foi autor do cenário da peça "Jardim Zoológico" de Eduardo Albee, encenada e interpretada por Mário Barradas, e o TEUM (Teatro dos Estudantes da Universidade de Moçambique), sendo autor dos cenários e o guarda roupa de "O Velho da Horta" e "Quem tem Farelos?" de Gil Vicente, ambas encenadas por Matos Godinho.

Colaborou no Núcleo de Arte de Lourenço Marques, como professor, onde contactou, entre outros, com Malangatana Valente. Ganhou o 1º Prémio no concurso da Sociedade de Estudos de Moçambique que, na cerimónia oficial, não foi entregue, dado que o Secretário Provincial de Educação considerou a obra indecorosa.

Em 1971, lançou as odes O Morto e A Arca e ainda as Laurentinas. Grabato Dias e Rui Knopfli, criam nesse ano a revista Caliban.

Em 1972, por ocasião dos 400 anos da morte de Camões, lançou o poema épico Quybyrycas, assinadas por Frey Ioannes Garabatus, com prefácio de Jorge de Sena, onde glosava e parodiava "Os Lusíadas".

Depois do 25 de abril, inventou o livrinho Eu, o povo, supostamente deixado por Mutimati Barnabé João, guerrilheiro moçambicano morto em combate, não assumindo inicialmente a sua autoria. Escreveu o novo livro de poemas didático O Povo e nós, já de autoria de João Pedro Grabato Dias.

Publicou um livro de divulgação da biotecnologia, para aplicação nas zonas rurais moçambicanas.

Publicou o poema pseudobibliográfico "Facto/Fado", considerado pelo crítico literário Eugénio Lisboa um dos melhores livros em português.

Em Moçambique, foi ainda o co-autor do monumento aos heróis, na Praça dos Heróis Moçambicanos, em Maputo.

No regresso a Portugal e a Santiago de Besteiros, em 1984, dedicou-se ao ensino, à escrita e pintura.

Publicou em 1992 Sete Contos para um Carnaval.

Foi cantado por cantores como José Afonso e Amélia Muge.

Como pintor, atividade principal da sua criação, tem extensa e rica obra, de extrema beleza, realizada em Portugal e Moçambique. Dedicou-se ainda a outras artes plásticas, como cerâmica, pintura em cerâmica, esculturas metálicas, cartazes, ilustração de livros e desenhos criados por computador.

1998 - Grã-Cruz da Ordem do Infante D.Henrique, atribuída, a título póstumo, pelo Presidente Jorge Sampaio, pela obra plástica e literária, particularmente pela autoria de As Quybyrycas.

in Wikipédia

Postado por

Fernando Martins

às

00:09

0

bocas

![]()

Marcadores: António Quadros (pintor), Moçambique, pintura, poesia

.jpg)

.jpg)